上海市文广和旅游局、中共上海市委党史研究室、上海人民广播电台联合制作“启航之路-微听上海”播放的“三代同堂的永安里44号”。

【时间】

1931年4月

【大背景】

顾顺章叛变

上海地下工作环境异常恶劣

【人物】

周恩来邓颖超夫妇

老人们

幼弟

两岁周尔鎏

【地点】

永安里44号周恩来二伯父家

【事件】

转移 隐蔽

清闲

留声机 京剧唱片

戏耍

【周恩来回忆】

“休戚相关 生死与共

内紧外松 其乐融融”

【结语】

极其危急时刻 紧急启用

保密

一直罕为人知

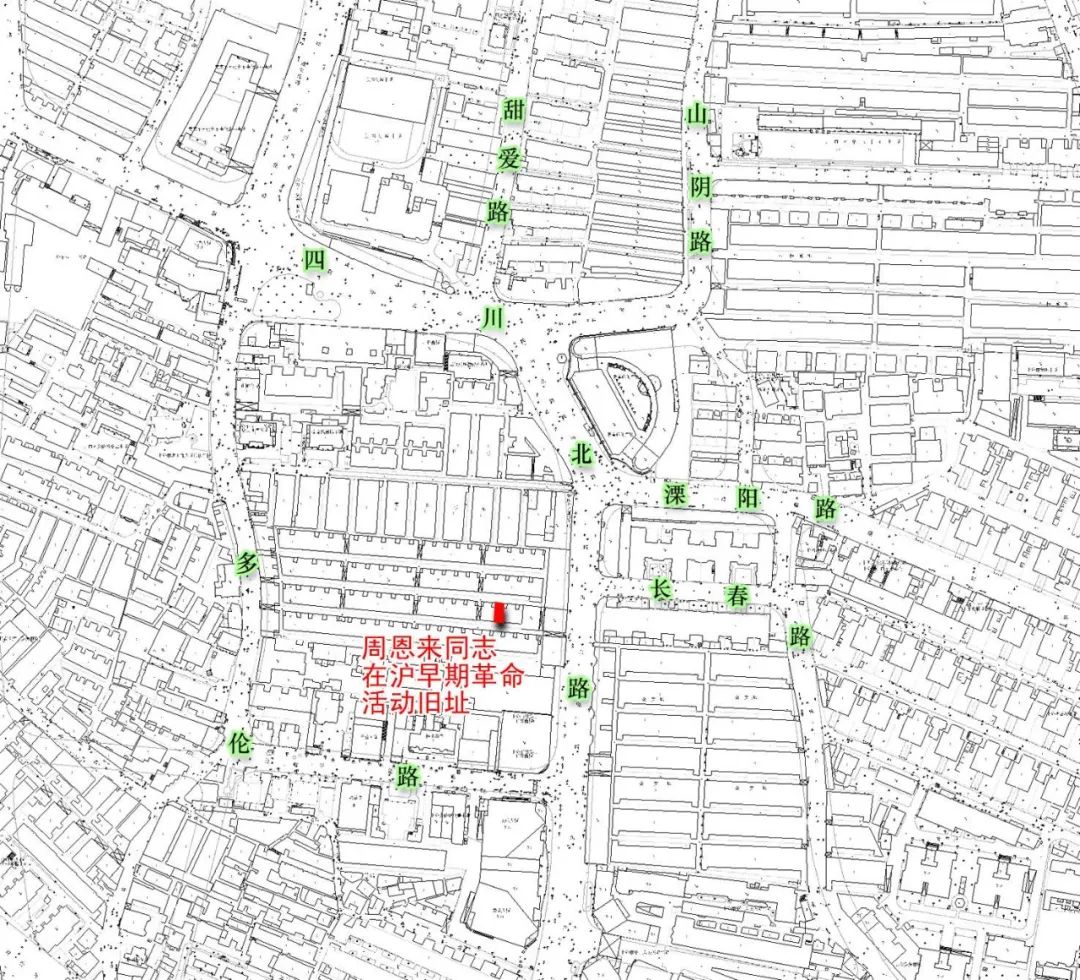

房型和弄堂来看

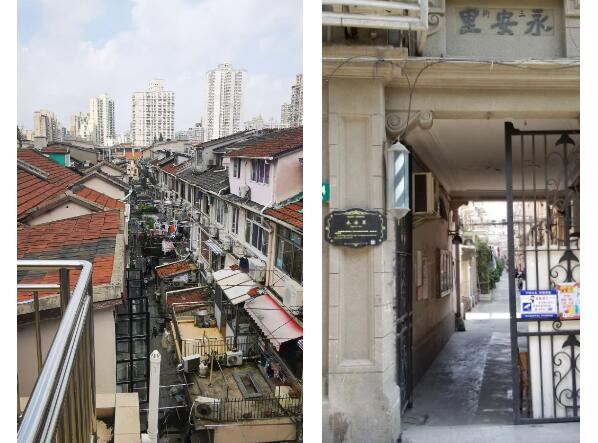

永安里44号所在的弄堂一头是四川北路商业街,另一头是多伦路。建于1925年,建成时永安里有100多幢房子,纵横几条弄堂,可谓“四通八达”。

三、从周恩来的隐蔽战线

“家庭机关化”和“机关家庭化”来看

上海是周恩来“家庭”和“机关”融合的地方。

中共中央领导机关常常以“家庭化”的面貌出现,隐藏在街巷里弄里,既不太引人注意,又易于搬迁,“家庭”和“机关”常常混合在一起。

这就是永安里44号的故事,是周恩来“家庭机关化”和“机关家庭化”的生动体现,是周恩来在极其危急时刻才紧急启用的最佳掩护场所,是周恩来的亲人们一家老小冒着生命危险为周恩来和邓颖超提供的庇护所,周恩来因此才得以安然度过危机,成功到达苏区。

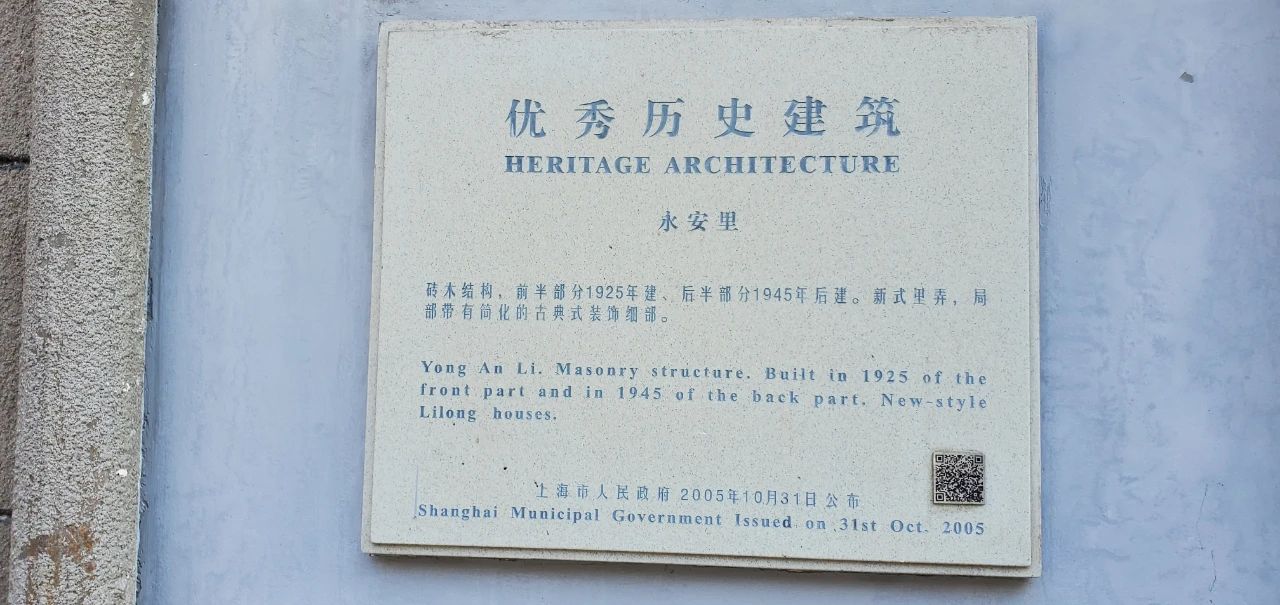

上海永安里

上世纪50年代,为迎接建国十周年庆典,北京市政建设举措频出,比如天安门广场的扩建,十大建筑的陆续开工竣工,但都忽略了在建国门外的农田和坟地间,同样盖起了一片屋顶为瓦板结构的四层红色砖楼房,并由周恩来命名“永安里”,当年人们只解读为“永远安居”之意,殊不知这是周恩来心中挥之不去的情怀,是对上海永安里最好的纪念。

北京永安里

综上所述,通过以上人物、事件、旧址等等,追本溯源,上海是中国共产党的诞生地,永安里44号“周恩来在沪早期革命活动旧址”与“周恩来避难地(礼查饭店)”、“中共四大纪念馆”等串连起上海地区党的隐蔽战线红色路线,我们不禁感叹周恩来早期革命生涯与上海、与周恩来在上海的家人是水乳交融不可分割的。