上海市光明中学

1995年成为中法两国政府教育合作项目中学法语教学执行单位之一,2015年成为中法两国政府的“法文课程班”项目学校之一(全国11所),2017年成为中国第一所经“法国教育标志”认证的学校。

2019年,光明中学被上海翔宇公益基金会与中共一大·周公馆授予首批“周恩来班”荣誉称号。

关键词:周恩来;黄浦码头;留法;勤工俭学

在十月革命和五四运动的历史大背景下,一场轰轰烈烈的留法勤工俭学运动随即席卷全国。据统计,从1919年3月17日至1920年12月底,先后有21批,共计1600余名有志青年从上海出发,走出国门,远赴法国,认识世界。

1920年11月7日,即俄国十月革命爆发的第三年,周恩来随第十五批留法勤工俭学团,从上海启程,登上法国“Porthos”号邮轮,踏上赴法留学之旅。然而,历史浩瀚如烟海,种种细节湮没其中,一旦被捡起往往会有不同解说。当时上海黄浦江沿岸内河、远洋的客运码头不少,对于周恩来究竟在哪个码头登船的,后人所撰写的回忆录以及相关的一些文章,多有抵牾,存在“十六铺码头说”““杨树浦码头说”“““”“黄浦码头说”等。

例如,在张谨、陈国民撰写的《周恩来和他的表兄陈式周》一文中写到,“1920年底,周恩来去法国前夕,到上海新闸路永泰里向陈式周辞行。陈式周帮助周恩来出了路费。临别前,两人彻夜长谈。第二天清晨,在上海十六铺码头,陈式周将周恩来送上法国邮轮“波尔多斯”号。该文所持观点是“十六铺码头说”。

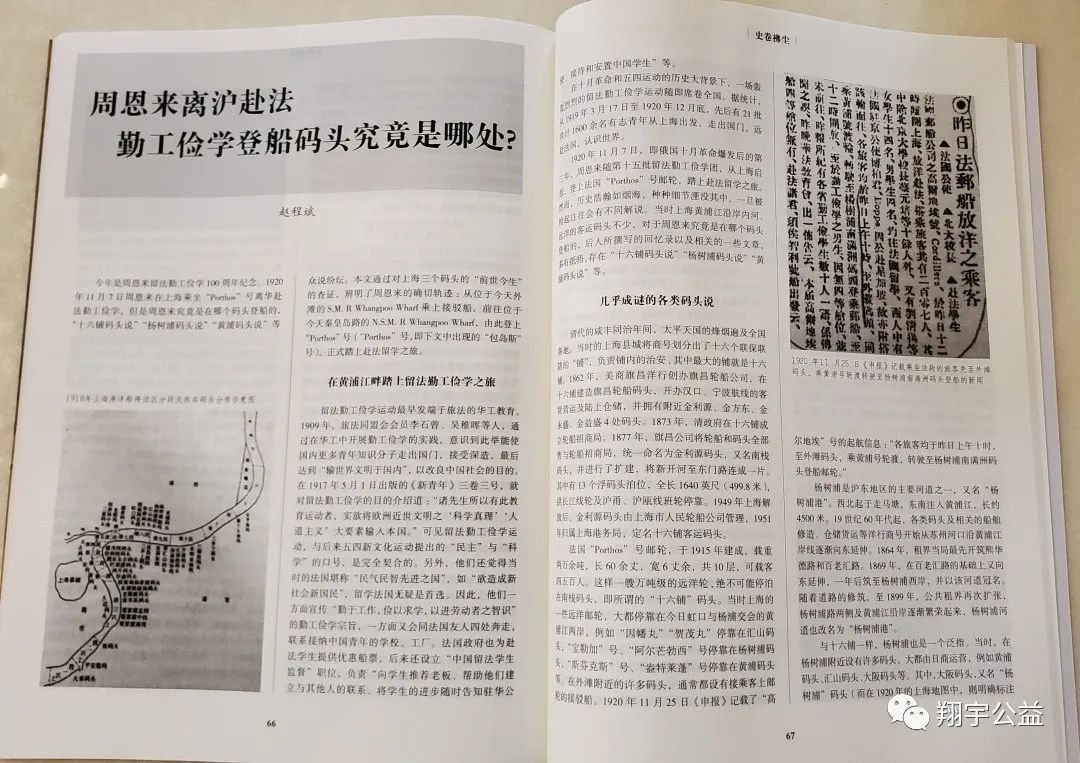

在2018年中共四大纪念馆举行的《周恩来与上海—纪念周恩来诞辰120周年图片展》上,展出过一张《黄浦江沿江码头分布示意图》,边上写着这样的注释:1920年11月7日,周恩来乘坐法国邮轮“波尔多斯号”从上海杨树浦码头启航,远赴法国;另外,该图片展依据周恩来在上海的奋斗足迹,共分为十个部分,其中第一部分的标题即为“杨树浦码头——探寻革命真理的起点”。因此,该展览所持观点是“杨树浦码头说”。

在季明、周琳所撰写的《上海一座红色码头的时代变迁》的报道中写到:“据不完全统计,1919年3月17日至1920年12月底,一批批留法勤工俭学生从黄浦江畔乘船抵达法国,踏上寻求真理之旅。对当时较有影响力的主要报刊新闻报道及船期信息的查阅结果显示,周恩来、邓小平、聂荣臻等老一辈革命家是从今杨浦区境内的黄浦码头(现秦皇岛路码头)登船出发。”该报道所持观点是“黄浦码头说”。

清代的咸丰同治年间,太平天国的烽烟遍及全国各地。当时的上海县城将商号划分出了十六个联保联防的“铺”,负责铺内的治安。其中最大的铺就是十六铺,西至城壕,东到黄浦江,北至小东门大街与法租界接壤,南到万裕码头。1862年,美商旗昌洋行创办旗昌轮船公司,在十六铺建造旗昌轮船码头,开办汉口、宁波航线的客货营运及陆上仓储,并拥有附近金利源、金方东、金永盛、金益盛4处码头。1873年,清政府在十六铺成立轮船招商局。1877年,旗昌公司将轮船和码头全部售与轮船招商局,统一命名为金利源码头,又名南栈码头,并进行了扩建,将新开河至东门路连成一片。其中有13个浮码头泊位,全长1640英尺(499.8米),供长江线轮及沪甬、沪瓯线班轮停靠。1949年上海解放后,金利源码头由上海市人民轮船公司管理,1951年归属上海港务局,定名十六铺客运码头。

以上史料证明,在1920年的时候,根本就没有叫做“十六铺”的码头,它确切的名字应该叫金利源码头,或叫南栈码头。另外,据《上海港志》记载,除了南栈码头外,当时轮船招商局在黄浦江沿岸还有四个码头,分别为杨栈、北栈、中栈、华栈。其中,南栈与杨栈位于浦西,由于吃水较浅,因此当时停泊的是申汉等长江各线及申甬线客货班轮。而位于浦东的北栈、中栈、华栈,由于吃水较深,因此主要停靠沿海和远洋轮船。

根据记载,法国“Porthos”号邮轮,于1915年建成,载重两万余吨,长六十余丈,宽六丈余,共十层,可载客四五百人。这样一艘万吨级的远洋轮,是绝不可能停泊在南栈码头的,即所谓的“十六铺”码头。因此,张谨、陈国民在《周恩来和他的表兄陈式周》一文中所写,“第二天清晨,在上海十六铺码头,陈式周将周恩来送上法国邮轮“波尔多斯”号。”的表述是不正确的。

既然这艘万吨巨轮不可能出现在所谓的“十六铺”码头,那为什么文章还言辞凿凿地表述陈式周相送周恩来上船的情景呢?

根据记载,金利源码头下属的13个浮码头泊位,最北到达新开河处。而新开河的北面,即为外滩区域。另据记载,当时上海的一些远洋邮轮,大都停靠在今日虹口与杨浦交汇的黄浦江两岸,例如“因幡丸”、“贺茂丸”停靠在汇山码头,“宝勒加”号、“阿尔芒勃西”号停靠在杨树浦码头,“斯芬克斯”、“盎特莱蓬”号停靠在黄浦码头等。在外滩附近的许多码头,通常都设有接乘客上邮轮的接驳船。1920 年11 月25 日《申报》记载了“高尔地埃“号的起航信息,“各旅客均于昨日上午十时,至外滩码头,乘黄浦号轮渡,转驶至杨树浦南满洲码头登船邮轮。

据此推测,陈式周是在与十六铺毗邻的某个码头(很有可能在外滩附近)送周恩来上船的。周恩来在此乘坐接驳船,前往“Porthos”号最终的停靠码头。

(二) 关于“杨树浦码头说”

杨树浦是沪东地区的主要河道之一,又名“杨树浦港”。西北起于走马塘,东南注入黄浦江,长约4500米。19世纪60年代起,各类码头及相关的船舶修造、仓储货运等洋行商号开始从苏州河口沿黄浦江岸线逐渐向东延伸。1864年,租界当局最先开筑熙华德路(Seward Road)和百老汇路(Broadway Road)。1869年,在百老汇路的基础上又向东延伸,一年后筑至杨树浦西岸,并以该河道冠名。随着道路的修筑,至1899年,公共租界再次扩张,杨树浦路两侧及黄浦江沿岸逐渐繁荣起来,杨树浦河道也改名为“杨树浦港”。

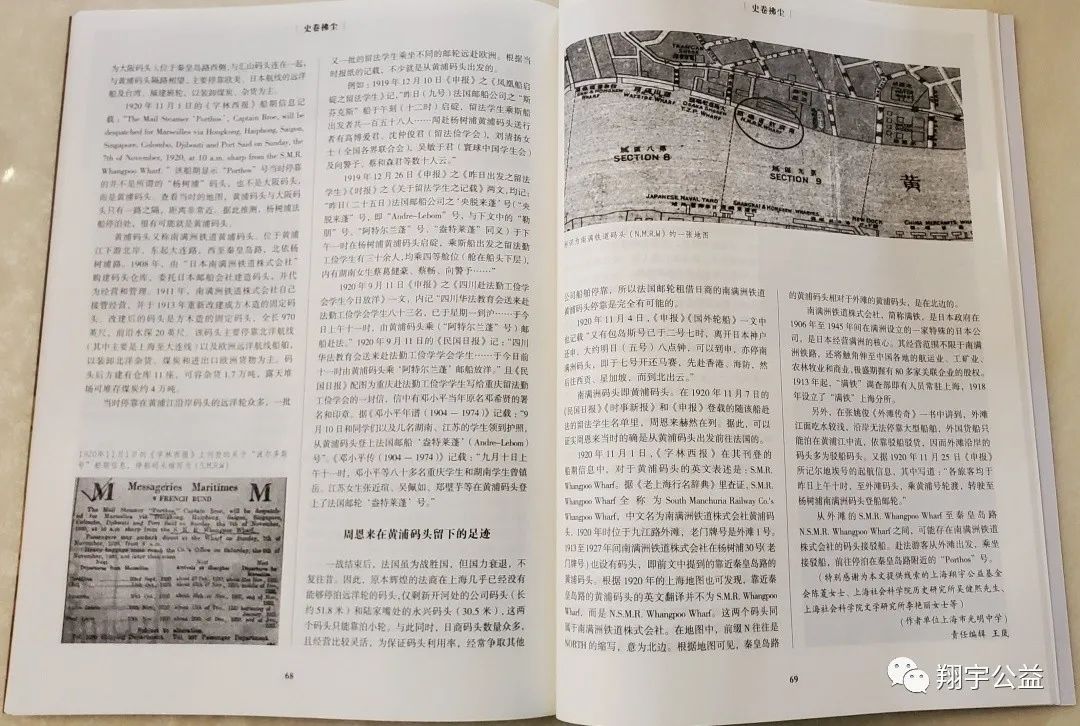

与十六铺一样,杨树浦也是一个泛指。当时,在杨树浦附近设有许多码头,大都由日商运营,例如黄浦码头、汇山码头、大阪码头等。其中,大阪码头,又名“杨树浦”码头(而在1920年的上海地图中,则明确标注为大阪码头),位于秦皇岛路西侧,与汇山码头连在一起,与黄浦码头隔路相望。1914年,“日本大阪商船会社”购入一座行将报废的码头,经重建后取名大阪码头,于次年开始营业。1918年,又收买了毗连的平和码头,使大阪码头延长至850英尺(259.1米),为木结构栈桥式固定码头,前沿水深21英尺。主要停靠欧美、日本航线的远洋船及台湾、福建班轮,以装卸煤炭、杂货为主。

在与周恩来同批赴法留学的朱增璞所著《留法勤工俭学运动》一书中写道,“十一月七日七时,亲至杨树浦法船停泊处上轮。时送行的人,不下五六百人。有赠花、赠物等举。十时离岸,尤恋恋不舍,互相举帽摇巾以示欢送。”在朱增璞的回忆中,有提到的杨树浦法船停泊处,但并未明确说明是“杨树浦”码头,极可能表明的只是杨树浦附近的若干码头之一。

又据1920年11月1日的《字林西报》船期信息记载:“The Mail Steamer ‘Porthos’, Captain Broe, will be despatched for Marseilles via Hongkong, Haiphong, Saigon, Singapore, Colombo, Djibouti and Port Said on Sunday, the 7th of November, 1920, at 10 a.m. sharp from the S.M.R. Whangpoo Wharf. ”该船期显示“Porthos”号当时停靠的并不是所谓的“杨树浦”码头,也不是大阪码头,而是黄浦码头。查看当时的地图,黄浦码头与大阪码头只有一路之隔,距离非常近。据此推测,朱增璞文中所写的杨树浦法船停泊处,很有可能就是黄浦码头。

由此可见,在2018年中共四大纪念馆举行的《周恩来与上海———纪念周恩来诞辰120周年图片展》上所展出的图片注释:“1920年11月7日,周恩来乘坐法国邮轮‘波尔多斯号’从上海杨树浦码头启航,远赴法国。”这一表述,有待商榷。

(三) 关于“黄浦码头说”

据《上海港史话》(古、近代部分)与《上海港志》记载,黄浦码头又称南满洲铁道黄浦码头。位于黄浦江下游北岸,东起大连路,西至秦皇岛路,北依杨树浦路。这里原为滩地,面积约43亩。1908年,由“日本南满洲铁道株式会社”购建码头仓库,委托日本邮船会社建造码头,并代为经营和管理。1911年,南满洲铁道株式会社自己接管经营,并于1913年重新改建成方木造的固定码头。改建后的码头是方木造的固定码头,全长970英尺,前沿水深20英尺。该码头主要停靠北洋航线(其中主要是上海至大连线)以及欧洲远洋航线船舶,以装卸北洋杂货、煤炭和进出口欧洲货物为主。码头后方建有仓库11座,可容杂货1.7万吨,露天堆场可堆存煤炭约4万吨。

当时停靠着黄浦江沿岸码头的远洋轮众多,一批又一批的留法学生乘坐不同的邮轮远赴欧洲。根据当时报纸的记载,不少就是从黄浦码头出发的。

例如:1919年12月10日《申报》之《凤凰船启碇之留法学生》记,“昨日(九号)法国邮船公司之”斯芬克斯“船于午刻(十二时)启碇,留法学生乘斯船出发者共一百五十八人……闻赴杨树浦黄浦码头送行者有高博爱君、沈仲俊君(留法俭学会),刘清扬女士(全国各界联合会),吴敏于君(寰球中国学生会)及向警予、蔡和森君等数十人云。”同日《申报》之《九日赴法学生调查表》一文详列各学生籍贯、毕业学校,记 “聂荣臻,四川江津,江津中学毕业”。配合照。

1919年12月26日《申报》之《昨日出发之留法学生》、同日《时报》之《关于留法学生之记载》两文,均记:“昨日(二十五日)法国邮船公司之”央脱来蓬“号于下午一时在杨树浦黄浦码头启碇,乘斯船出发之留法勤工俭学生有三十余人,均乘四等舱位(舱在船头下层),内有湖南女生蔡葛健豪、蔡畅、向警予……”此外,1919年12月26日《民国日报》之《昨日出发之留学生》一文记:“昨日(二十五日)法国邮船公司之”勒朋“号。于下午一时在杨树浦黄浦码头启碇。”《蔡和森传》记:十二月二十五日,蔡和森、向警予一行搭上法国邮轮,启程赴法。

1920年9月11日《申报》之《四川赴法勤工俭学会学生今日放洋》一文,内记 “四川华法教育会送来赴法勤工俭学会学生八十三名,已于星期一到沪……于今日上午十一时,由黄浦码头乘(”阿特尔兰蓬“号)邮船赴法。”1920年9月11日的《民国日报》记:“四川华法教育会送来赴法勤工俭学学会学生……于今日前十一时由黄浦码头乘‘阿特尔兰篷’邮船放洋。”且《民国日报》配图为重庆赴法勤工俭学学生写给重庆留法勤工俭学会的一封信,信中有邓小平当年原名邓希贤的署名和印章。据 《邓小平年谱(1904-1974)》记载:“9月10日和同学们以及几名湖南、江苏的学生领到护照,从黄浦码头登上法国邮船‘盎特莱蓬’(Andre—Lebom)号”。《邓小平传(1904-1974)》记载:“九月十日上午十一时,邓小平等八十多名重庆学生和湖南学生曾镇岳、江苏女生张近瑄、吴佩如、郑璧芋等在黄浦码头登上了法国邮轮‘盎特莱蓬’号。”

1920年12月10日《申报》之《赴法学生放洋有期》,内载:“法国邮船公司之‘智利’号,定于十五号清晨,由日本还申,停泊南满洲之黄浦码头,当日即须放洋”。

一战结束后,法国虽为战胜国,但国力衰退,不复往昔。因此,原本辉煌的法商在上海几乎已经没有能够停泊远洋轮的码头,仅剩新开河处的公司码头(长约51.8米)和陆家嘴处的永兴码头(30.5米)。这两个码头只能靠泊小轮。与此同时,日商码头数量众多,且经营比较灵活,为保证码头利用率,经常争取其他公司船舶停靠,所以法国邮轮租借日商的南满洲铁道黄浦码头停靠是完全有可能的。

1920年11月1日的《字林西报》船期信息记:“The Mail Steamer ‘Porthos’, Captain Broe, will be despatched for Marseilles via Hongkong, Haiphong, Saigon, Singapore, Colombo, Djibouti and Port Said on Sunday, the 7th of November, 1920, at 10 a.m. sharp from the S.M.R. Whangpoo Wharf. ”该船期明确记录了,1920年11月7日,“Porthos”号停靠的就是黄浦码头。

在1920年11月4日《申报》《国外轮船》一文中也记刊登 “又有包岛斯号已于二号七时,离开日本神户还申,大约明日(五号)八点钟,可以到申,亦停南满洲码头,即于七号开还马赛,先赴香港、海防,然后往西贡、星加坡,而到北出云。”

文中的南满洲码头即黄浦码头。在1920年11月7日的《民国日报》、《时事新报》和《申报》登载的随该船赴法的留法学生名单里,周恩来赫然在列。

据此史料,可以证实周恩来当时的确是从黄浦码头出发前往法国的。这一史事在2019年3月举行的“上海与留法勤工俭学运动(1919-2019)学术研讨会上,已经得到有关专家与当事人家属的认可。

(四) 关于新“黄浦码头说”

然而,有一个细节,却没有引起研究者的足够重视。那就是,作为重要历史依据的这份1920年11月1日《字林西报》,在其刊登的船期信息中,对于黄浦码头的英文表述是:S.M.R. Whangpoo Wharf。根据《老上海行名辞典》里查证,S.M.R. Whangpoo Wharf全称为South Manchuria Railway Co.’s Whangpoo Wharf,中文名为南满洲铁道株式会社黄浦码头,1920年时位于九江路外滩,老门牌号是外滩1号。1913至1927年间南满洲铁道株式会社在杨树浦30号(老门牌号)也设有码头,即前文中提到的靠近秦皇岛路的黄浦码头。根据1920年的上海地图也可以发现,靠近秦皇岛路的黄浦码头的英文翻译并不为S.M.R. Whangpoo Wharf,而是N.S.M.R. Whangpoo Wharf。这两个码头同属于南满洲铁道株式会社。那为何在秦皇岛路的黄浦码头,前面要多加一个N缩写呢?在地图中,前缀N,往往是NORTH的缩写,意为北边。根据地图可见,秦皇岛路的黄浦码头相对于外滩的黄浦码头,是在北边的。由此推测,加上一个N,与之区分。

南满洲铁道株式会社,简称满铁,是日本政府在1906年至1945年间在满洲设立的一家特殊的日本公司,是日本经营满州的核心。其经营范围不限于南满洲铁路,还将触角伸至中国各地的航运业、工矿业、农林牧业和商业,极盛期里握有80多家关联企业的股权。1913年起,“满铁”调查部即有人员常驻上海,1918年设立了“满铁”上海分所。根据上海社科院历史研究所吴健熙先生的调查,当时的“满铁”上海分所就设在外滩横滨正金银行内,其在外滩附近拥有码头也说得通的。

另外,在张姚俊《外滩传奇》一书中讲到,外滩江面吃水较浅,沿岸无法停靠大型船舶,外国货船只能泊在黄浦江中流,依靠驳船驳货。因而外滩沿岸的码头多为驳船码头。又据1920 年11 月25 日《申报》所记尔地埃号的起航信息,其中写到:“各旅客均于昨日上午十时,至外滩码头,乘黄浦号轮渡,转驶至杨树浦南满洲码头登船邮轮。”

由此推测,从外滩的S.M.R. Whangpoo Wharf至秦皇岛路N.S.M.R. Whangpoo Wharf之间,可能存在南满洲铁道株式会社的码头接驳船。赴法游客,从外滩出发,乘坐接驳船,前往停泊在秦皇岛路附近的“Porthos”号是完全有可能的。

根据上述史料辨析,可以明确:,其一、陈式周送周恩来登船,应该发生在位于九江路外滩的S.M.R. Whangpoo Wharf,周恩来登上的则是接驳船。其二、“Porthos”号停靠在位于秦皇岛路附近的N.S.M.R. Whangpoo Wharf(可能靠岸,也可能未完全靠岸)。其三、周恩来乘坐接驳船后,可能登上N.S.M.R. Whangpoo Wharf后,再登上“Porthos”号;也可能并未靠岸,接驳船直接停靠在“Porthos”号边,周恩来直接登上邮轮,前往法国勤工俭学。

一百年多年前,中国以一战胜利国的身份参加巴黎和会,结果依旧被帝国主义践踏主权。日本不仅获得德国在山东的各种特权,而且加大在中国各地的经济侵略。据《上海港志》记载,1920年,日本在上海已拥有12座码头,占上海港码头总长度的24%,仅次于英国名列第二。上文中所提及的黄浦码头、大阪码头都属于日商运营。五四运动后,为借鉴西方之“民主科学”,为挽救中华民族之危亡,以周恩来为代表的一大批中国青年,远涉重洋,前往法兰西,寻求真理。周恩来1921年1月30日给表兄陈式周的信中写到:“弟之思想,在今日本未大定,且既来欧洲猎取学术,初入异邦,更不敢有所自恃,有所论列,主要意旨,唯在求实学以谋自立,虔心考查以求了解彼邦社会真相暨解决诸道,而思所以应用之于吾民族间者。” 后人之所以反复考辨周恩来赴法的登船码头,正是感怀于其为中华之崛起而奋斗的勇气与担当!